在自己的感覺上工作,至少有三、四年的時間。現在,我已經不太會對關係焦慮了 —— 我不太會擔心:

- 他是不是真心的?

- 他沒接電話,是不是不在乎我了?

- 我們能一直在一起嗎?

但這並不是說,我很確定我們會一直在一起。焦慮依戀最初的那句話「也許明天我們就會分手」,我現在好像還是同意。我同意這個可能性。

我還是在這句話中,只是以一種不同的狀態

「也許明天我們就會分手」—— 我還是在這句話中,只是以一種不同的狀態。

以前會想控制未來的走向,現在比較能安於「All we have is now.」。安於我和眼前這個、我喜歡的人相聚的時光,享受他只有在和我說話時會流露出的聲音表情。安於「我要和他在一起」的決定。

我不是終於確定了「他不會離開我」,而是終於確定了「我不會離開自己」;這個「確定」不是分析評比的加總結果,而是透過一次次的經驗、腳踏實地的踩到了自己的感覺上。

我不知道屆時我能不能如此坦然,但我決定「他是自由的」,因為我也是自由的;我們都會被愛,不管是不是來自彼此。

如果我現在在一個微風徐徐的平原,那平原前的最後一個關卡,不是一座最後的「魔王高山」,而是一個踩不到底的深淵。在這裡,焦慮依戀的挑戰從一開始的「我要如何換個角度想?」,變成了「無語」的世界。

- 一開始,我認為事情的道理是絕對的「A」

- 在對自己的感覺負起責任後,我看到「~A」也不見得就是不對的

- 於是:語言 —— 不管是 A 或 ~A 都沒辦法真正形容這一切了

從一端走到另一端,接著出現的不是「Happily Ever After」,是:

我只是難過,純粹的難過

有一次打給 H,他沒接,我完全沒有「他是不是不在乎我了」的焦慮;我得要用腦袋努力「想」,才能記起來:啊,以前就是像現在這樣的情況,我會覺得焦慮啊。

不過「不焦慮」也不代表我很平靜;當下的感覺是什麼呢?難過,純粹的難過。

我對「現在無法跟他說話」、「他不在我旁邊」感到難過。我心裡的 OS 是:「嗚嗚嗚,我好難過⋯⋯」,但沒有想要怪誰、認為誰「應該」做什麼改變、或覺得自己很悲慘 ⋯⋯ 等想法。

就是單純的難過。

仔細想想,以前比較容易焦慮的時候,「難過」好像沒這麼清楚;跟「難過」比起來,「焦慮」的感覺或許更多一些。

「焦慮」的意思是:有人「應該」有不同作為、有人「可以做什麼」來解除我現在的感受。像是:他可以更留意手機、如果他「真的在乎我」,現在的情況應該不會發生。

而「難過」是:我就是覺得難過啊;但也因此沒有人「應該」有不同作為。

無法做什麼,也沒有什麼需要做;我沒有想修正的過去或未來。

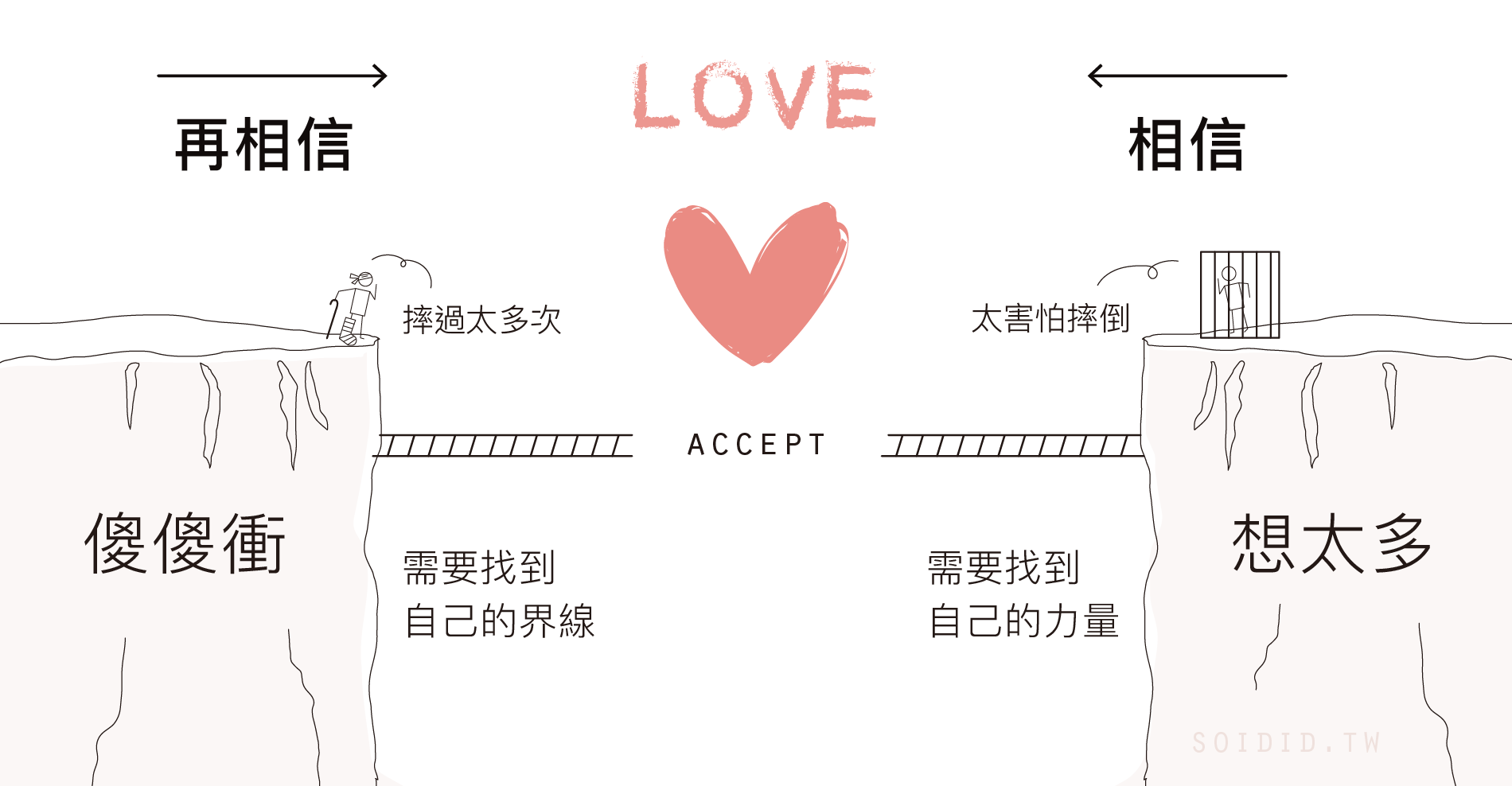

「傻傻衝」和「想太多」

純粹的難過,讓我想到「傻傻衝」和「想太多」—— 在關係中,我們好像會屬於其中一種:「傻傻衝」或是「想太多」。

- 「傻傻衝」很善於感受、很熱情,開心的時候就很開心、難過的時候就超難過。當被人說自己為什麼要如此激動時,「傻傻衝」不明白對方怎麼可以沒有感覺?

- 「想太多」則善於思考。就像「傻傻衝」無法控制自己的感覺一樣,「想太多」也無法控制自己的思考。

我從「想太多」出發,現在只剩下感覺,是不是抵達了「傻傻衝」所富有的那種充沛的感受力了呢?

我不知道我為什麼難過

關係的改變,也漫延到生活的其他層面。

接下來事情更「麻煩」了,我不只是因為「啊,現在他不在我身邊,我好難過」,我開始「不知道自己為什麼難過」。

當然想用大腦的話,還是可以 —— 大腦可以找出幾個「可能的理由」,但我沒辦法確定哪一個是真正的原因。

我的感覺和「道理」好像脫鉤了。

比起「低潮」,這種「莫名的難過感」更短暫;跟 PMS 有點類似,卻是不一樣的「不舒服的感覺」。它們有不同的質地。

我不知道我為什麼難過。

我來到一個「只有感覺的地方」。

只有感覺的地方

「只有感覺的地方」聽起來很美好,我也一直想追尋「being」的境界 —— 活在當下。但是「being」的前一步是什麼呢?

是看到自己面對「不舒服的感覺」,想要透過某個「外在行動」去消除,內心卻又知道這樣的努力是徒勞無功的。

但後來不同了。

我不知道為什麼我覺得這麼不舒服、不開心。

我會看到自己想做一些嘗試,透過「行動」或「思想」讓自己好過,卻也在那同時知道這不過是我的逃避。

就像是 ⋯⋯ 我接受了「A」,也接受了「~A」,然後我就被邏輯逼到了一個腳下沒有文字的地方。這裡已經沒有絕對的「道理」可以依靠了。這裡是純粹的感覺之地。

這裡只有我,跟那個不舒服的感覺。

在那個當下,我想著:天啊,這就是「being」的前一步嗎?oh-my-god,太痛苦了⋯⋯。

但是這種感覺總是會過去。像海浪一樣。

像是一團黑黑的迷霧朝我襲來,我轉身想做點什麼,好讓自己可以分心、好讓自己不被捕獲。但它越靠越近、越靠越近、越靠越近,我也越來越無法採取行動,因為我知道我的任何行動都是徒勞無功。

最後,迫不得已,我轉過頭去看著它、和它待在一起。

既然沒有什麼我能「做」的了,我便開始胡思亂想,對這感覺突然生出了好奇,想著:我經驗到了不好的感受,但這感受為什麼一定是「來」呢?有沒有可能是「走」?順著這個想法,一個心象在我內心展開 ——

感覺只是經過

在經歷到「不好的感覺」時,我常常會直覺地想:啊,不好的感覺「來了」,好像這個感覺是從外面「降臨到我身上」的。但就像身體變好時,會有所謂的「好轉反應」—— 身體會看似先變差,然後再變好 —— 一樣,感覺會不會也是類似的呢?

會不會,感覺並不是從外降臨,而是從內往外、在離開的路上,卻因為我總想著感覺「來了」、「抓住我了」,而讓讓感覺走不了?

會不會,不好的感覺,像是一塊「同類相吸的磁石」,當我覺得「感覺會襲擊自己」時,它就沉入了身體裡,和其他不好的感覺一起;而當我覺得「那是正浮出檯面的感覺,要帶頭離開」時,它就吸出了身體裡其他不好的感覺,準備離去?

也許,

是「來」還是「去」,一切取決於我如何反應。

在最後;在原點

焦慮依戀的旅程,從一個極端「我是對的」開始。

我用了許多方法想像「也許相反才是對的」,試著接受不同於預設的觀點,慢慢走到另一個極端「你也是對的」。

當我似乎能夠接受這兩者了,事情並未如預期的落幕。這些「相反」的努力與嘗試,並不是導向一個終極的「道理」,卻是一個終極的「沒道理」。

在我們的關係中:「道理」瓦解了、「應該」瓦解了、「解釋」也瓦解了。我當然還記得這些文字和道理,只是它們已不再像從前那樣感覺「真實」。

就像是從橋的一端,要走到另一端,在到達的那一刻:橋瓦解了。我掉到了深淵之中。在這抓不到邊、踩不到底的地方掙扎了一陣子,才安於這樣的模糊,才安於這樣的未知。

當我想要抓到「邊」時,深淵是深淵;當我就只是漂浮在其中時,深淵成了海洋。

而海洋是,我的感覺 —— 我最深層的、最大的感覺。

我以為我是要走向「對方的觀點」,卻是從邏輯走向了自己的感覺。

感謝分享!讓我豁然開朗! 😀

😀

好高興來到這個地方…找到你的這個網站..

全部都是我很需要的課題

因為我就是焦慮依戀型+遠距離戀愛當中…

然後對方又(好像是)安全感滿滿, 而且不是常聯繫到的人(他也似乎認為不需要)…

一直在調整自己, 一直在想怎麼樣去放輕鬆

安娜:謝謝妳的留言。妳的留言讓我開始思考「關於焦慮依戀,還有什麼是我可以分享、可能會對其他人有幫助的呢?」,所以後來寫了〈「現在」要做什麼?為焦慮依戀制定撤退計畫〉這一篇。有點晚回覆,希望妳會讀到。: )

謝謝你:)有看到了。

Never too late 😉

我也要試試看你文中的靜心冥想。

耶!你看到了!: )